2025年3月7日(金) 配信

講座のようす

講座のようす

阪急交通社(酒井淳社長、大阪府大阪市)は、静岡茶の歴史や魅力などを座学で学び、お茶の総合博覧会「世界お茶まつり2025」開催中の静岡県を訪れるツアー企画を展開している。3月6日(木)には、阪急たびコト塾東京(港区)で講座を開いた。

同祭はお茶の総合博覧会として、01年から「世界お茶まつり」を3年に1度実施されてきた。今回で9回目を迎える。

ツアーでは、普段入れない静岡茶市場で、取引のようすやお茶の見極め方を見学するほか、こだわりの抽出体験や、茶畑での新茶摘み体験、ツアー限定のお茶フレンチの夕食などを楽しむ。5月8日(木)、9日(金)、15日(木)に1泊2日の行程で催行される。講座に未参加の人も申し込むことができる。

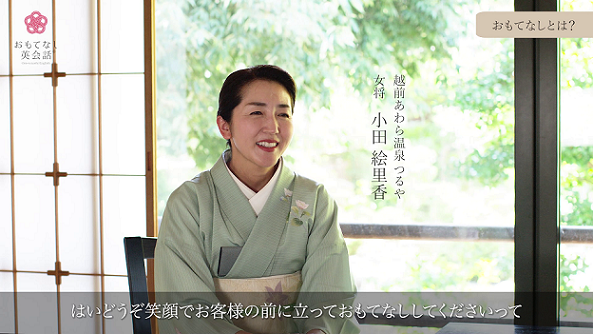

同講座の冒頭、静岡県お茶振興課の大石哲也課長代理は「見て、聞いて、学び、味わいながら、静岡茶の魅力を知り、静岡県へ来訪してほしい」と呼び掛けた。

大石哲也課長代理

大石哲也課長代理

講座の第1部では、帝京大学経済学部講師で、ふじのくに茶の都の粟倉大輔客員研究員が講師として、登壇した。

日本茶は室町時代から飲まれており、1859年にはアメリカやカナダなどへの輸出が始まった。

静岡では戦前に総生産量の約6~7割を外国へ販売していた。現在は県内の清水港からの輸出量が全国で最多となっている。県内のお茶は富士や清水、牧之原、川根、掛川などで栽培されている。産地によって香味や色の濃さなどが違うという。

第2部では、つちや農園(静岡県・川根本町)の土屋和明氏が登壇。自身の生産する川根茶が、1947年から毎年行われている全国茶品評会で農林水産大臣賞や産地賞などを受賞したことを説明した。寒暖差が激しいことから、「香り高く、おいしい」とアピールした。

土屋和明氏

土屋和明氏

一方、茶葉は傾斜地で育てているため、「収穫に大型農機を使えず、人が刈っている。地域では高齢化が進み、産業として続けることが難しくなってきている」とした。

こうしたなか、「多くの人がお茶について知り、楽しんでもらうことで、生産の継続に向けたチャンスを感じる」と、産地への訪問が茶畑の維持に対するモチベーション向上にもつながっていることを説明した。

最後に、静岡県お茶振興課の三浦佑太主事がツアーの内容を説明し、申し込みを促した。

とくまもと旬彩館.png)