2022年12月20日(火) 配信

と受賞した学生、奨励賞選考委員など-1.jpg) 近藤純夫さん(左から7番目)と受賞した学生、奨励賞選考委員など

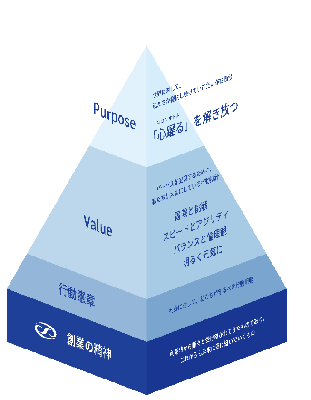

近藤純夫さん(左から7番目)と受賞した学生、奨励賞選考委員など

立教大学観光学部舛谷鋭研究室は12月20日(月)、新座キャンパス(埼玉県)で、機内誌または車内誌に掲載された旅の体験を文章で表現したもののなかで、優れた作品を表彰するトラベルライティングアワード2022の授賞式を開いた。最優秀賞には、日本航空の機内誌「SKYWARD」3月号に掲載された近藤純夫氏の「ハワイ 虹色の島へ~アーヌエヌエを待ちながら~」が選ばれた。

同賞は2007年に、日本での知名度が低い「トラベルライティング」の認知度向上を目的に設立。舛谷研究室の学生が昨年に掲載された作品から、テーマが魅力的か、新鮮な驚きや発見があるか、行ってみたいか、写真などのビジュアル面で惹きつけられるか――などを基準に投票し、選出している。今年の対象は89誌115作品。

近藤氏は「大変うれしく思う。これからも初心を忘れないで、頑張っていきたい」と述べた。

同日には、学生奨励賞の授賞式も開催した。17年にスタートした同賞は、立教大学観光学部の講義「トラベルライティング」で提出された学生の作品を表彰している。旅の文章として優れた内容だけでなく、場所・土地の理解の容易さ、タイトルとリードが本文と内容と合致していること、筆者ならではのメッセージの強さで受賞者を決める。

今回の対象は400強の作品。同講義の担当講師・抜井ゆかり氏が1次審査で23篇に絞ったあと、舛谷ゼミの同賞担当学生が9篇を選出。ダイヤモンド・ビッグ社元社長の藤岡比左志氏や作家の田中真知氏らで構成する奨励賞選考委員会が、このなかから最優秀作品1篇と優秀作品3篇を選んだ。

最優秀賞は深堀絢さん(観光学部観光学科)の「星を追いかける時間」が選ばれた。星を追って車を走らせた一夜で再確認した、想像を膨らませたうえで、挑戦し続けることの大切さなどについて綴った。

講評で藤岡氏は「今年は最後まで読ませてくれる作品が多く、極めてレベルが高かった」と評価。「旅は回数を重ねるほど、風景を見るだけから人との交流をはかるなど深みを持つ経験を積める。見聞を広め、より良い作品を書いてほしい」と語った。

一方導入部分について、長い文章が多かったため、「半分以上になった場合は3分の1を削るべき」とアドバイスした。

抜井氏はコロナ禍で学生の旅の経験が少なくなったなか、「(最優秀賞は)表現力を発揮できており、映像として思い浮かべることができた」と評した。

優勝賞は、大和真子さん(同交流学科)の「你好!インディファレンス」と、小林真歩子さん(同)の「第2のふるさと、私の源」、寛隆希さん(社会学部社会学科)の「今を生きる」が受賞した。

舛谷教授は同賞の開始から15年が経過したことを振り返り、「トラベルライティングは当初より定着してきた」と語った。学生奨励賞については「300点程度だった作品数は今年、400強ほど。多い年では約500点になった」と話した。

と受賞した学生、奨励賞選考委員など-1.jpg)