2022年12月19日(月) 配信

東京商工リサーチがこのほど発表した2022年11月の宿泊業倒産は6件(前年同月は4件)だった。負債総額は前年同月比143.6%増の14億8400万円となり、倒産件数と同様に4カ月ぶりに前年同月を上回る結果となった。

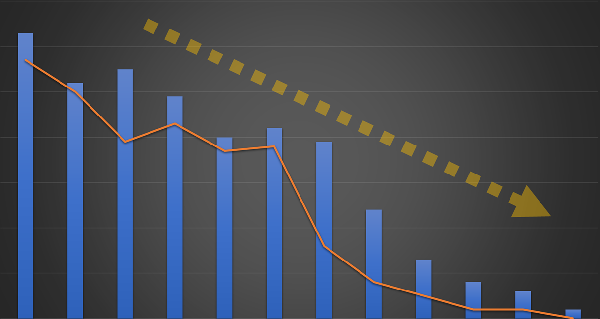

一方で、22年1~11月の累計件数は71件で、前年同期の82件を下回っている。1~12月の年間で見ると、2年連続で100件を下回り、同社は、「20年のコロナ禍以降で最少となる可能性が高まっている」と分析した。

新型コロナ関連倒産は5件だった。

地区別では中部が2件、東北・関東・近畿・中国が1件ずつ発生した。

おもな倒産事例では、しなの木温泉(長野県上田市)が11月10日(木)、長野地裁上田支部から破産開始決定を受けた。負債総額は2億1900万円。

同社は創業当初、旅館を運営していたが、1990年には5階建てのビジネスホテル「上田西洋旅籠館」を新設し、2002年には日帰り温泉施設「ひな詩の湯」を開設した。ピーク時の1994年12月期には売上高約2億2700万円を計上していたが、その後は徐々に客数が減少し、新型コロナ感染拡大の影響を受けて稼働率が低下した。

22年5月期には売上高約1億1000万円まで落ち込み、新型コロナ関連融資の返済目途も立たないことから事業継続を断念した。

地場の建設会社の関連企業として島根県江津市内で「リゾートホテルブルーベイ」を運営していたブルーベイ(島根県江津市)は11月2日(水)、松江地裁浜田支部から破産開始決定を受けた。負債総額は4億円。

新型コロナ感染拡大以降、観光需要の低下に伴い稼働率が落ち、このなかで関連会社のサンリゾートとサングリーン開発が22年7月に破産開始決定を受けたことで、同社も今回の措置となった。

また、22年11月の旅行業の倒産は、4件発生した。22年1~11月の累計倒産件数は前年同期比37.9%減の18件。22年通年(1~12月)でも前年を下回ることがほぼ確実となり、20年以来、2年ぶりに通年で20件台にとどまる見込み。

負債総額は前年同月比65.2%減の3億4700万円だった。

.jpg)